【编者按】

2025年9月,西藏自治区即将迎来成立60周年纪念。

蓝志贵(1932-2016)是西藏摄影史上最为重要的摄影家之一,他的镜头见证了1951至1970年间的西藏。1949年11月,蓝志贵参加十八军。1951年7月,作为摄影记者,他随张国华、谭冠三大军进军西藏。20年里,他拍摄了解放军进军西藏、康藏公路(川藏公路)建设、执行和维护十七条协议、自治区筹委会成立、平息叛乱、民主改革、中印边境自卫反击战、西藏自治区成立等一系列西藏重大历史事件。此外,蓝志贵还大量拍摄了西藏宗教及文化等早期影像,为该地区和中国摄影留下了重要的遗产。

2007年至2016年间,本文作者、收藏家黄建鹏四十余次采访了蓝志贵,了解了这些照片背后的故事,并系统地研究和整理了蓝志贵在西藏二十年所拍摄的重要作品。在黄建鹏看来,蓝志贵的独立视角是最难能可贵的一点。它们既见证了那个年代西藏几乎所有的重大事件,也描绘了彼时西藏日常的一面。

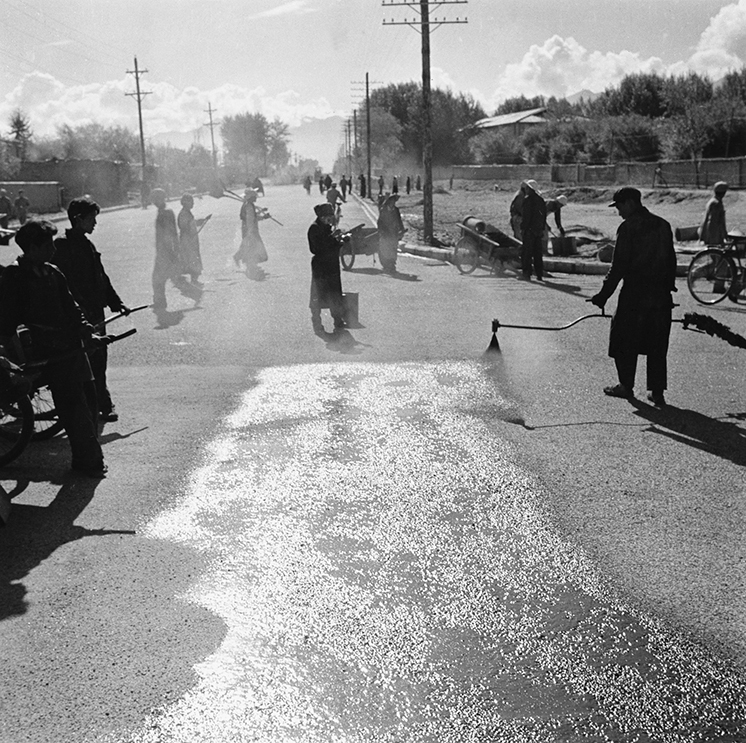

《西藏铺设的第一条柏油马路》,1965年7月,拉萨人民路。 蓝志贵 摄

经过1959年的平息叛乱和在西藏各地实行的民主改革,1962年中印自卫反击战又取得全面胜利,国内外环境得以改善。这时西藏的社会稳定、民族团结、生产力得到了发展,人民的生活水平得到了提高,成立西藏自治区的条件日趋成熟。由西藏工委报请党中央批准正式成立西藏自治区,受中共中央委托,国务院副总理谢富治任中央代表团团长。

1965年8月29日中央代表团抵达拉萨,谢富治团长一行到拉萨祝贺西藏自治区成立。随行的副团长有:中央人民政府驻西藏代表、中共中央西南局书记处书记张经武,中共中央统战部副部长、中华人民共和国民族事务委员会副主任刘春等。代表团包括中央各部门的代表、27个省市区的代表、16个少数民族自治区的代表,以及6个文艺团体的演职人员,共计360多人。代表团受到西藏各族各界人士和拉萨一万多名人民群众热烈的欢迎。8月30日、31日全国人大常委会和国务院分别发来电报,祝贺西藏自治区的成立。

为了庆祝即将正式成立西藏自治区,国务院拨下专款,西藏工委动员拉萨市党政军民一齐努力,在拉萨新建了西藏革命展览馆、劳动人民文化宫、百货商店、人民路饭店等一批崭新的现代化城区建筑。在没有碎石机的情况下,拉萨市委发动全体拉萨市民参加手工砸石块的劳动,用手中的铁锤将石头一块块砸碎为修筑柏油路创造了条件,拉萨铺设了西藏第一条柏油马路——人民路。

1965年9月1日,西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨隆重开幕。出席大会的各族代表301人,其中藏族226人,门巴族、珞巴族、回族、纳西族、怒族等共16人。代表里有农奴和奴隶出身的县长、区长、乡长和中共支部书记,有各条战线的先进人物,有爱国上层人士。中央代表团团长谢富治、中共西南局书记阎秀峰先后在大会上讲话,代表党中央、国务院、西南局向大会祝贺,自治区委员会代理主任阿沛·阿旺晋美在成立大会上做筹备工作报告,中共西藏自治区委员会第一书记张国华讲话。与此同时,经中共中央批准,从1965年9月1日起,中共西藏工委改名为中共西藏自治区委员会,张国华为第一书记,谭冠三、周仁山、王其梅、郭锡兰、任明道、苗丕一、杨东生、麻贵书、郝平南为书记处书记。各分工委也相应改为中共地区委员会。

9月8日,大会选举阿沛·阿旺晋美为西藏自治区人民委员会主席。

9月9日,西藏各界人士三万多人在拉萨体育场举行盛大集会和游行,庆祝西藏自治区成立。自治区成立后,张经武调回北京工作。

《西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议》,1965年9月1日,拉萨。1965年9月1日西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议在拉萨举行。中央代表团团长谢富治代表中共中央国务院向大会致以热烈祝贺。图为主席台作报告者为阿沛·阿旺晋美、主席台第一排左二为阿沛夫人、左六为周仁山、左七为张国华、左八为帕巴拉·格列朗杰、左十为陈明义。第二排左八为张经武、左九为谢富治。台下左打灯光者为扎西旺堆、右两位拍电影者为中央新闻纪录电影制片厂的摄影师、右拍照者为袁克忠。 蓝志贵 摄

进军西藏

1951年5月23日,《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》在北京中南海勤政殿签字。十七条协议签订后,各路大军进军西藏。

从昌都出发的十八军前方部队进驻拉萨和边防要地;从西宁出发的十八军独立支队进军拉萨;从察瓦龙地区出发的云南部队进军察隅;从于田出发的新疆部队进军阿里。这些部队按预定部署完成了进军西藏的任务,实现了中国大陆领土的完全统一。

《第十八军在乐山举行进军西藏誓师大会》,1950年3月,四川乐山。蓝志贵 摄

《翻越泥巴山》,1951年,进藏途中(向太昭进军)。蓝志贵 摄

平叛和民主改革

1959年3月,西藏发生了全面的武装叛乱,之后,解放军平息了叛乱。1959年3月22日发出《中央关于在西藏平息叛乱中实现民主改革的若干政策问题的指示》。西藏的农区、牧区、寺庙及城镇和边境地区陆续实现了民主改革。

蓝志贵是西藏二十年巨变的见证者和记录者,他1959年6月至8月在山南拉加里(今曲松县)用了两个月的时间专题拍摄了数百张西藏民主改革的珍贵图片,《在新分得的土地上》(1959年摄)、《丈量分得的土地》(1959年摄)、《六十九年来的第一件新衣》(1959年摄)、《桑登分到了土地》(1959年摄)等都是反映那一时期的作品。

《丈量分得的土地》这幅作品用绳子和布带做成的尺子来丈量土地,为我们提供了那个时代很多的历史信息,为学者及读者了解民主改革的细节提供了影像依据。

《丈量分得的土地》,1959年,拉加里(今曲松县)。 蓝志贵 摄

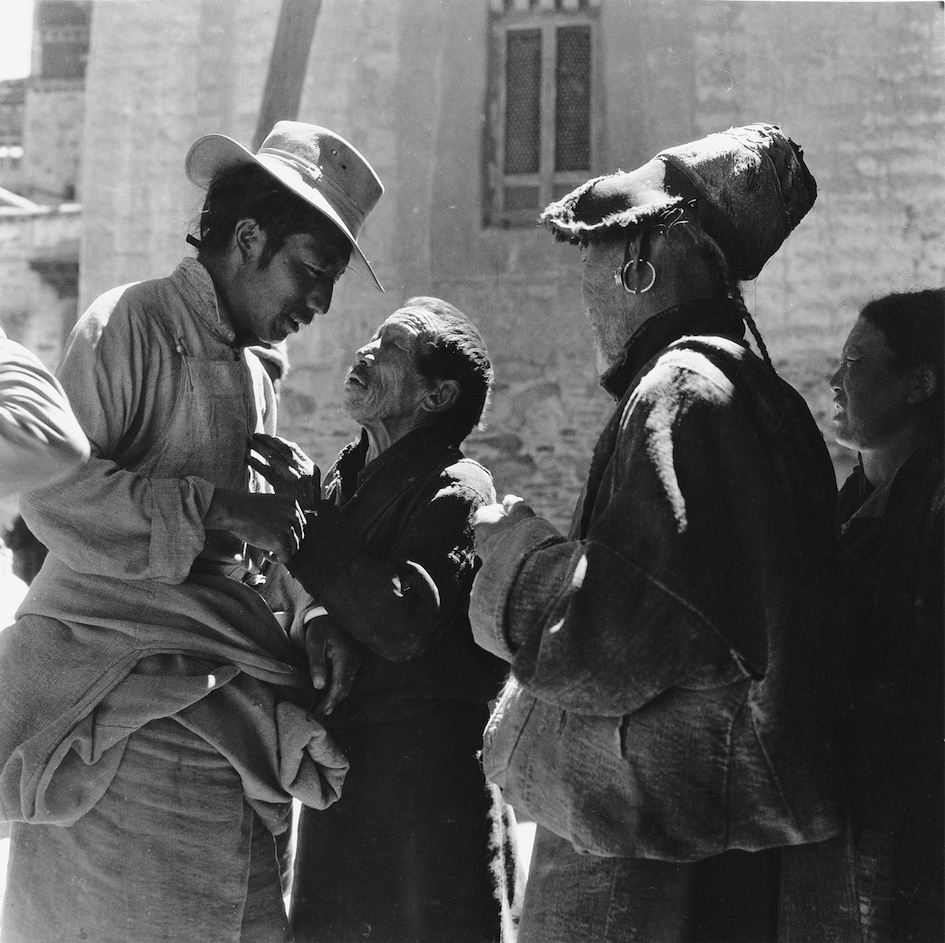

《桑登分到了土地》这幅作品是他民主改革时期的重要代表作,蓝志贵对人物表情的瞬间把握,使这幅人像作品具有了很高的艺术价值,使我们在60多年之后观看这幅作品时增加了对那个时代的真实感受。

《委员索朗登珠啊,请问如何分配土地》,1959年,拉加里。蓝志贵 摄

《桑登求乞》,1959年,拉加里。 蓝志贵 摄

《桑登分到了土地》,1959年,拉加里。 蓝志贵 摄

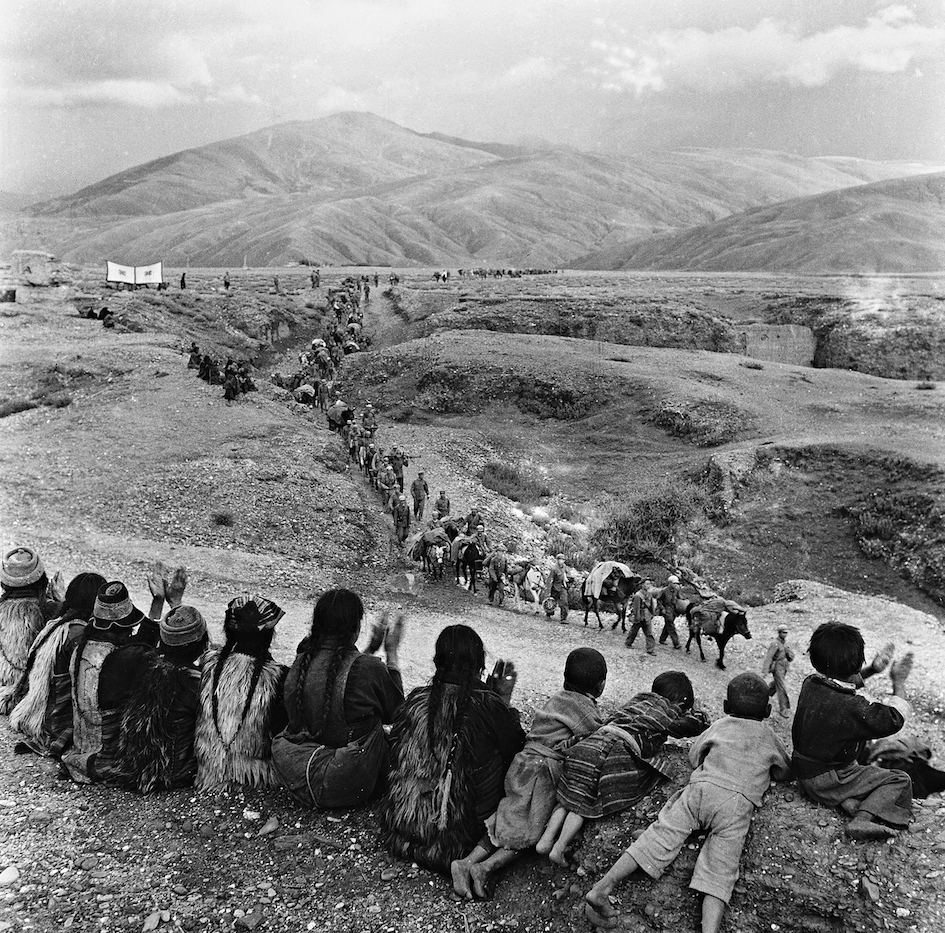

《桑登欢迎平叛大军》,1959年,拉加里。 蓝志贵 摄

《欢迎解放军》,1959年,拉加里。 蓝志贵 摄

中印自卫反击战

1962年10月12日,西藏军区司令员张国华、参谋长王亢在北京参加了中央军委会议后回到拉萨,13日上午便召开军区党委和西藏工委联席扩大会议,传达贯彻中央精神。会后,张国华就同副司令员邓少东、赵文进、政治部主任吕义山、副参谋长石伴樵、后勤部副部长于一星等人组成西藏军区前指,于10月15日到达麻麻,统一指挥前线作战。

1962年10月20日,西藏边防部队开始向印军发起反击。西藏军区前指以四一九部队全部、十一师一部和山南军分区一部以及炮兵工兵各一部,执行克节朗地区反击作战的任务。原计划用3到5天时间歼灭印军森林之虎第7旅,实际只用1天时间就全歼了印军第7旅。第二天,我军接到中央军委和毛泽东的电令,解放军不受“麦克马洪线”的限制,可以乘胜追击。之后,西藏边防部队还活捉了印军第7旅旅长达尔维。这一战役共歼敌1543人,缴获直升机2架、各种火炮58门、火箭筒22具、轻重机枪199挺,各种枪支878支、电台61部,获得巨大胜利。

10月24日,周恩来总理代表中国政府提出《停止武装冲突,重开谈判,和平解决边界问题》的三项建议。印度政府拒绝接受,并宣布全国处于战争状态。

10月26日,解放军西藏边防部队到达达旺。11月13日,印军炮火向我军进行猛烈轰击,我军不得不进行第二次战役——西山口至邦迪拉战役。此战役历时二十多天。

西藏边防部队于11月16日和17日分别从略马东、申隔宗向敌后迂回,包围了印军,切断了印军南逃的道路。18日9时10分,西藏边防部队用猛烈的炮火发起总攻,西山口、申隔宗地区的印军防御系统立刻全线崩溃。经过多次战斗和森林严密搜索,全歼印军62旅、炮兵4旅以及基本消灭印军第48旅、第65旅、第67旅等部队。西藏边防部队共毙俘5063人,其中包括击毙62旅旅长霍尔森·辛格,缴获各种火炮187门、各种枪支3840支、汽车416台、坦克9辆等物资。

为了统一指挥瓦弄方向的自卫反击战,总参谋部决定由第五十四军军长丁盛、副军长韦统泰、昌都军分区司令员郄晋武组成指挥所,简称丁指,接受西藏军区的指挥。丁指下辖一三〇师和昌都军分区部队。丁指采用集中兵力,迂回包围,穿插分割,断印军退路的战法,消灭印军1200余人。中国政府宣布撤军后,丁指及一三○师部队撤出昌都地区。

西藏边防部队进行东段自卫反击全战的同时,在西线新疆边防部队从11月18日至20日肃清了残存在中印边境西段中国班公洛地区的6个印军侵略据点,毙印军160人,俘5人。

1962年11月21日零时,中国政府发表声明,从22日零时起,中国边防部队在中印边界全线停火;自12月1日起,中国边防部队将从1959年11月7日存在于中印双方之间的实际控制线后撤20公里。1962年12月13日,西藏边防部队以中国红十字会的名义释放了部分印军伤病人员。1963年4月2日,中国国防部发表声明,释放全部印军被俘人员。4月10日至5月25日,中方释放了3211名印军被俘人员。1962年12月还归还了缴获的军事装备和武器弹药。

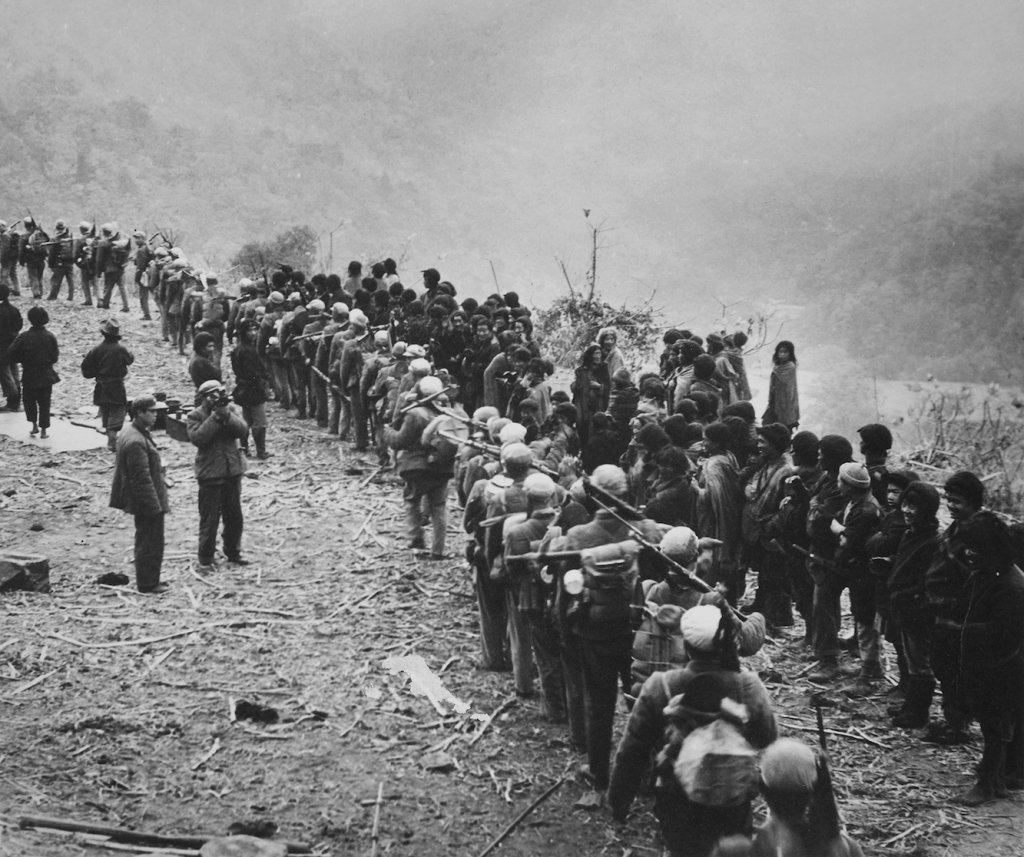

《解放军俘获印军阿莎姆联队官兵》。在克节朗河谷的兼则马尼战役中,我军俘获印军阿莎姆联队第五步兵营辛格少校。图为1962年10月20日,在兼则马尼的玛尼堆旁,西藏边防部队从建筑物中搜索出印军并俘获了他们。 蓝志贵 摄

《解放军俘虏印军第七旅旅长达尔维准将》。克节朗战役,我军全歼印军第七旅,并俘获第七旅旅长达尔维准将(中)。他被俘时已36个小时没有吃东西。西藏边防部队给他安排了单间,送上水壶和干粮。达尔维开始不愿被拍照,但几天后又要求记者尽快发表,因为“发表后,我的家人就会了解我还活着。” 蓝志贵 摄

《解放军押解印军被俘人员通过拉则山口》。在西藏边防部队在东线出击的同时,中印西线的自卫反击战迅速出击,新疆边防部队一举拔除了印军37个侵略据点,收复大部分领土。图为1962年10月22日,克节朗的拉则山口,被西藏边防部队俘获的印军四师的部分官兵。 蓝志贵 摄

《解放军击毁印军苏制直升机》。1962年10月24日,周恩来总理代表中国政府提出《停止武装冲突,重开谈判,和平解决边界问题》的三项建议。印度政府拒绝接受,并宣布全国处于战争状态。图为1962年10月23日,龙布普,西藏边防部队击毁的印军苏制米-4式直升机。 蓝志贵 摄

《快速行军穿插敌后》。1962年11月18日9时10分,西藏边防部队发起总攻,西山口、申隔宗地区的印军防御系统很快全线崩溃。图为1962年11月19日清晨,西藏边防部队向门隅南部申隔宗进军。 蓝志贵 摄

《解放军纵深追击印军》。西藏边防部队用急行军抄近路的方式,分割包围印军,用两条腿跑过了印军的汽车。图为1962年11月19日,西藏边防部队在申隔宗略马东一线纵深追击印军。 蓝志贵 摄

《切断敌人的后路》。西藏边防部队摧毁了印军所谓的“铜墙铁壁”,在攻打西山口阵地的同时,分路插入印军心脏,切断印军后路,成建制的印军只能按上级的命令撤退。图为1962年11月19日,我军在略马东公路上。 蓝志贵 摄

《解放军从中印自卫反击战前线撤军》。1962年11月21日零时,中国政府发表声明,从22日零时起,我军在中印边境全线停火;自12月1日起,中国边防部队将从1959年11月7日存在于中印双方之间的实际控制线后撤20公里。图为1962年12月7日,打陇宗普东村民欢送解放军。蓝志贵 摄

《中国政府归还缴获印军的武器》。西藏边防部队奉命于1962年12月6日、11日和19日,将在中印边境自卫反击战(东段)缴获的坦克、军车、武器及其它军事物资集中起来,归还给印度。图为1962年12月13日,德让宗,我军缴获的准备归还给印度的印军武器及军用装备。蓝志贵 摄

《中国政府归还缴获印军的坦克和车辆》。中印边境自卫反击战东线作战,我军先后发起了克节朗、西山口、德让宗、邦迪拉、瓦弄等反击战。图为1962年12月13日,德让宗,我军缴获的准备归还给印度的印军武器及军用装备。蓝志贵 摄

《中印自卫反击战胜利归来》,1963年元月,拉萨。 四一九部队从中印自卫反击战前线归来。蓝志贵 摄

布达拉宫的流动画卷

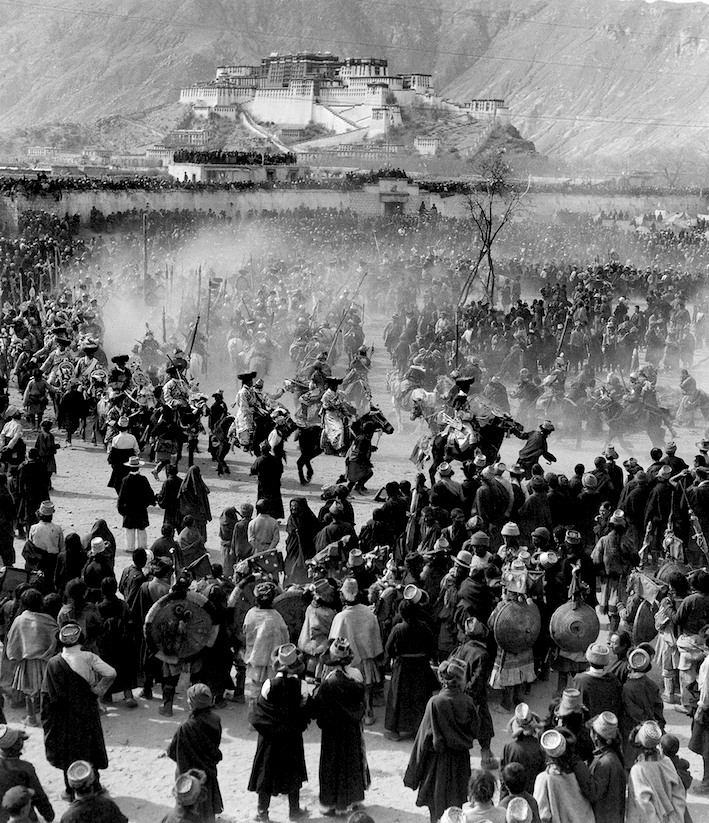

“布达拉”原义为佛教圣地,以此为这座地标性宫殿命名,可以想见她在藏族人民心目中的崇高地位。一千三百多年前始建的这个建筑群,已成为藏民族政治和文化的地标,是藏民族的视觉符号,更是藏民族文化视觉的象征。蓝志贵在西藏的二十年间拍摄了布达拉宫下不同时期的历史画卷。以布达拉宫为视觉符号,结合西藏历史的脉络,我将这些影像按着时间轴线重新排序,希望读者看到流动的历史画卷。这种单幅作品的静止画面融合在一起,营造出历史画卷中诱人的连续性,片段的集合就能更为直观地“见证”历史。

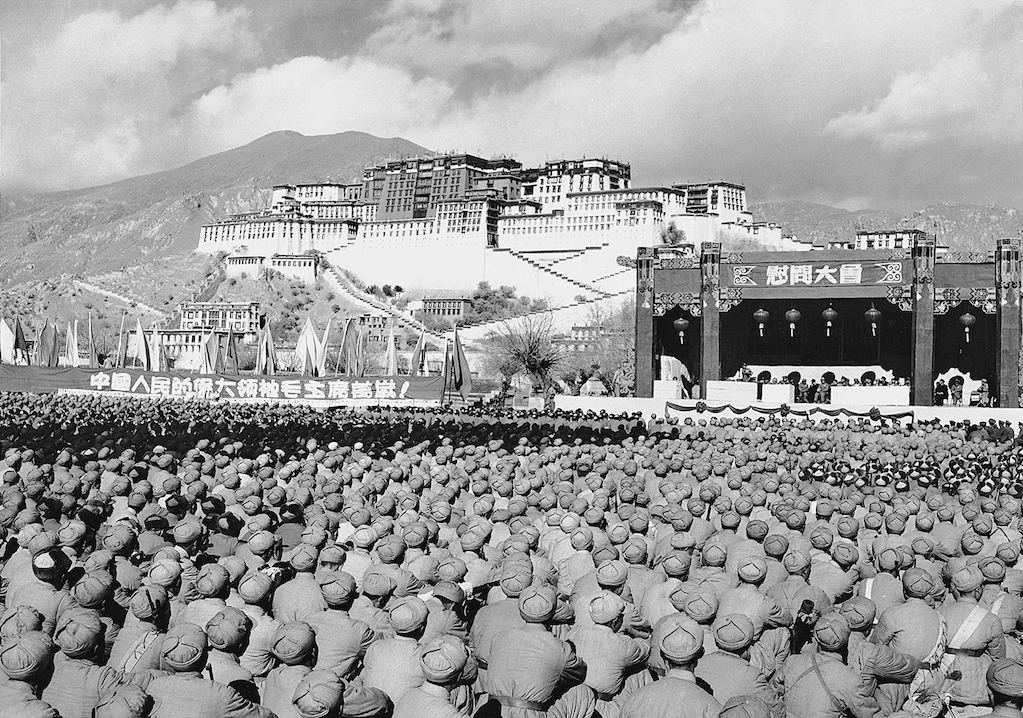

《西南军区慰问团慰问大会》,1954年12月,拉萨。 青藏、康藏(川藏)公路通车典礼前夕,12月24日,西南军区慰问驻藏部队慰问团在团长胥光义带领下来到拉萨。12月25日,康藏、青藏公路通车典礼在拉萨举行。 12月28日,慰问大会在新建的布达拉官广场上举行,西藏军区驻拉萨部队及西藏军区驻各地部队的领导及代表参加了大会。蓝志贵 摄

《远眺布达拉宫》,1955年,拉萨。 1955年3月初,拉(萨)日(喀则)公路初步通车,有些路段时常有塌方,道路中断现象时有发生,经过半年多的试运行,于1955年10月20日举行通车典礼。图为初步通车时,拉萨各族群众欢庆拉日公路通车的景象。蓝志贵 摄

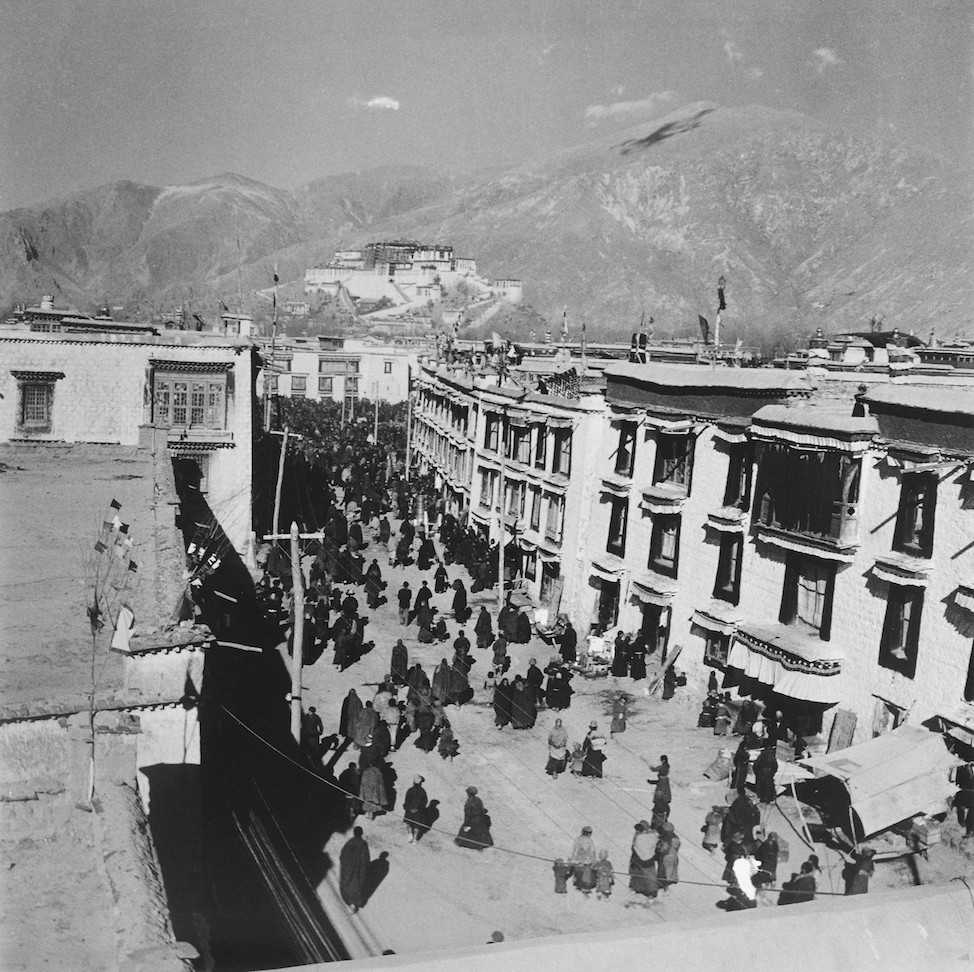

《远眺布达拉宫•传大召时的八廓街》,1957年,拉萨。 每年正月初四至二十五日为传大召时期,拉萨三大寺的喇嘛和各地的信徒到此诵经祈祷,讲经辩经,相法立宗,添灯供佛,发放布施。他们来到大昭寺西南的鲁布广场及八廓街等地举行热闹的驱邪送鬼仪式,祈祷天下风调雨顺,民众安康。图为传大召期间在八廓街参与传召活动的僧俗们。蓝志贵 摄

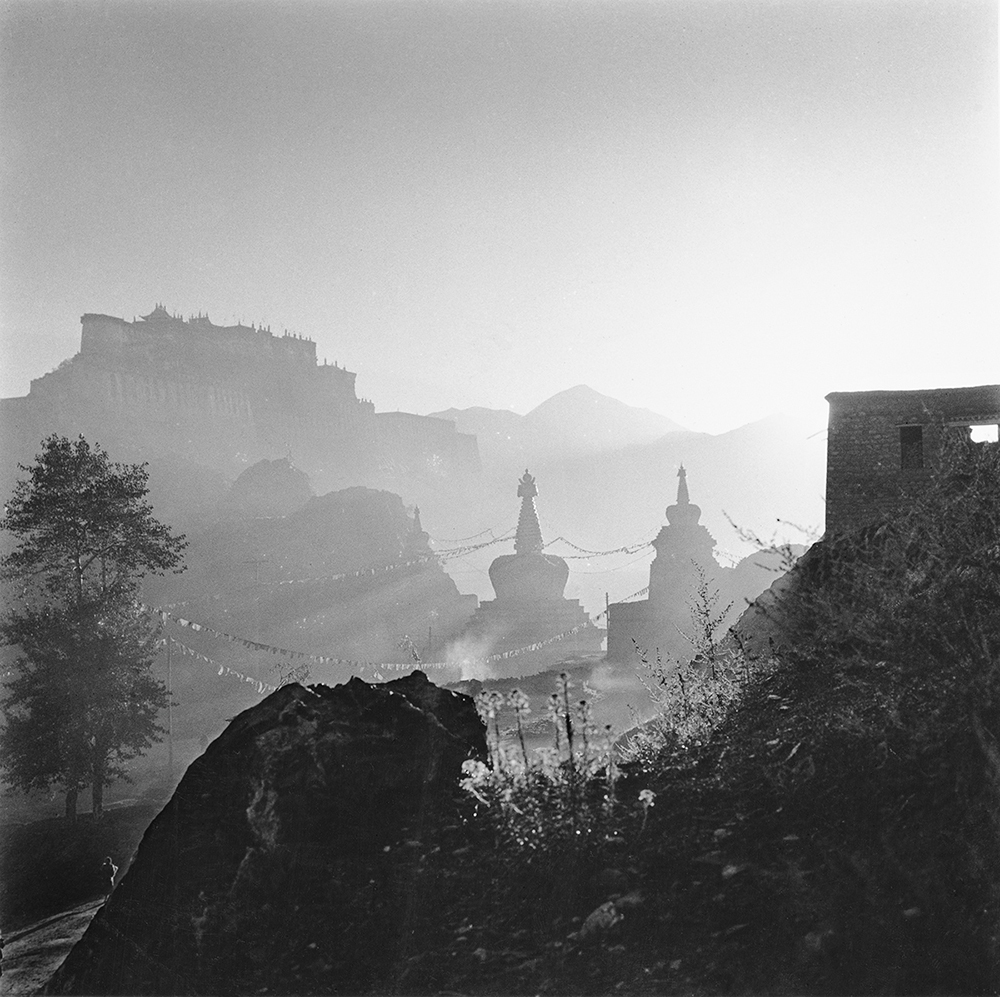

《拉萨的黎明》,1957年,拉萨。 1958年夏日的一个早晨,蓝志贵在药王山脚处以拉萨西门的建筑及白塔为前景,等待晨曦的出现。他采用侧逆光的形式拍摄,画面中前景、中景、远景层次分明,透视感强,很好地表现出布达拉宫周围的环境,使布达拉宫处在神秘的光影之中。此作是蓝志贵重要代表作之一。此作整版发表于1959 年第5期《大众摄影》杂志。2019年中国美术馆收藏了此作的限量版。蓝志贵 摄

《解放军向慰问演出的藏族少年献哈达》,1959年,拉萨。 藏族少年儿童到西藏军区慰问解放军,为解放军表演了精彩的节目,解放军的一位代表走上台去向身着新疆服装的藏族小演员献哈达。蓝志贵 摄

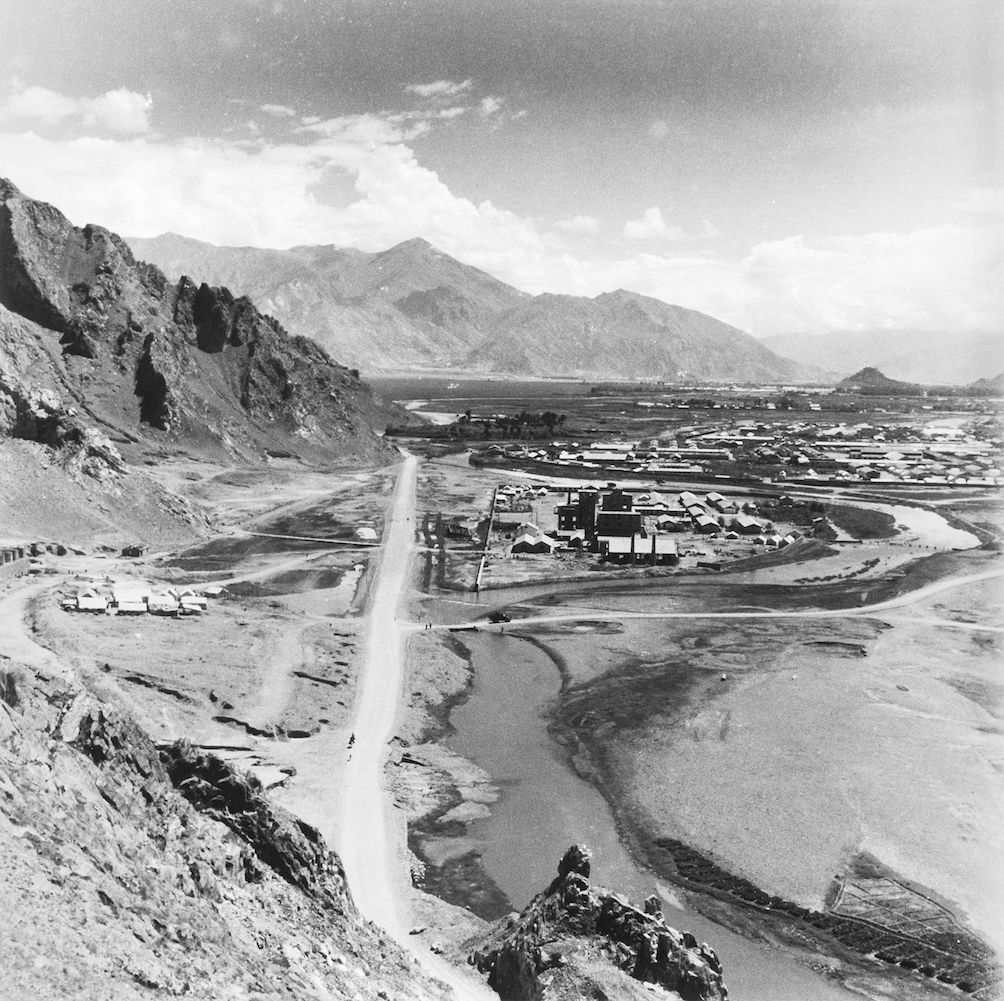

《远眺布达拉宫• 拉萨西郊》,1961年,拉萨。 画面右方远处为布达拉宫,这条公路是青藏公路进入拉萨市区的道路,现依然叫青藏公路段。 画面中心位置的前景建筑为拉萨市第一个水泥厂拉萨老水泥厂,此厂1960年筹建,现已改建为西藏美术馆。画面中呈现出拉萨西郊原始地貌。蓝志贵 摄

僜人和珞巴人

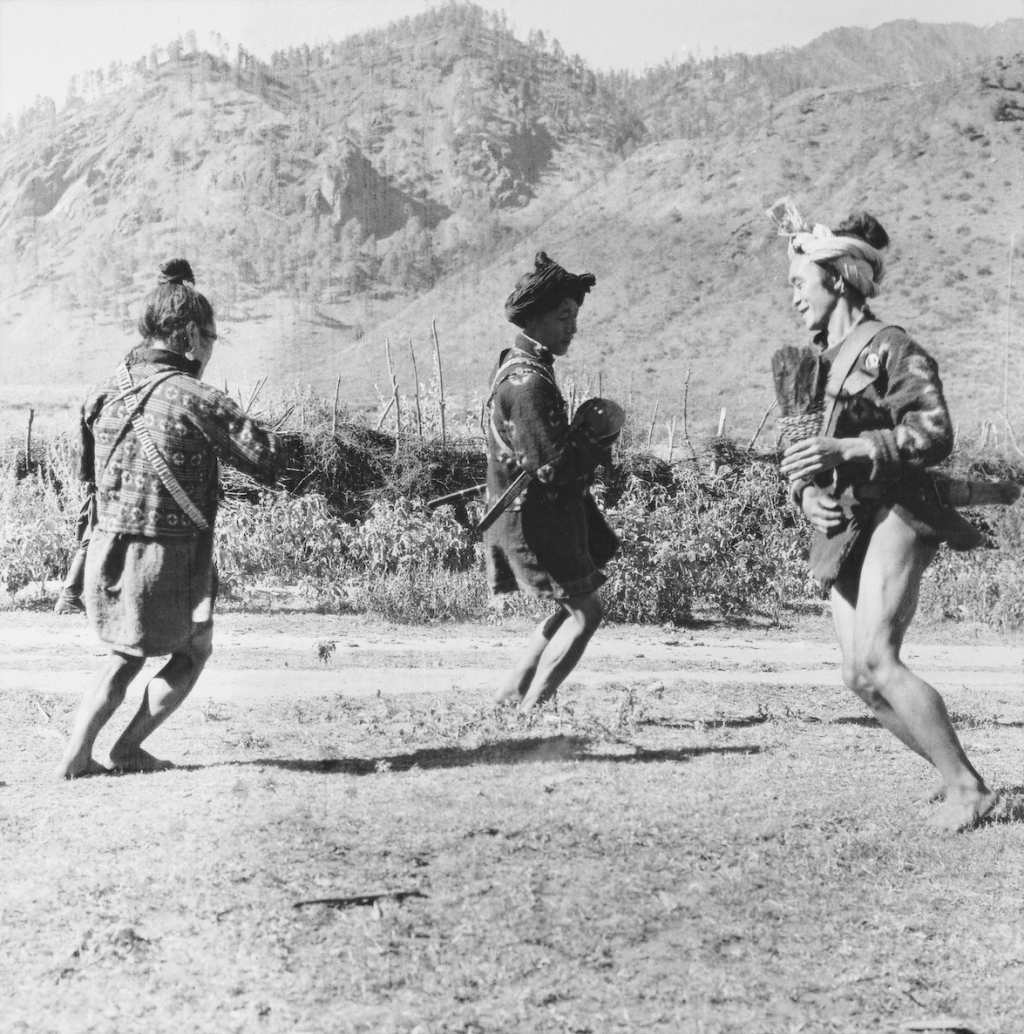

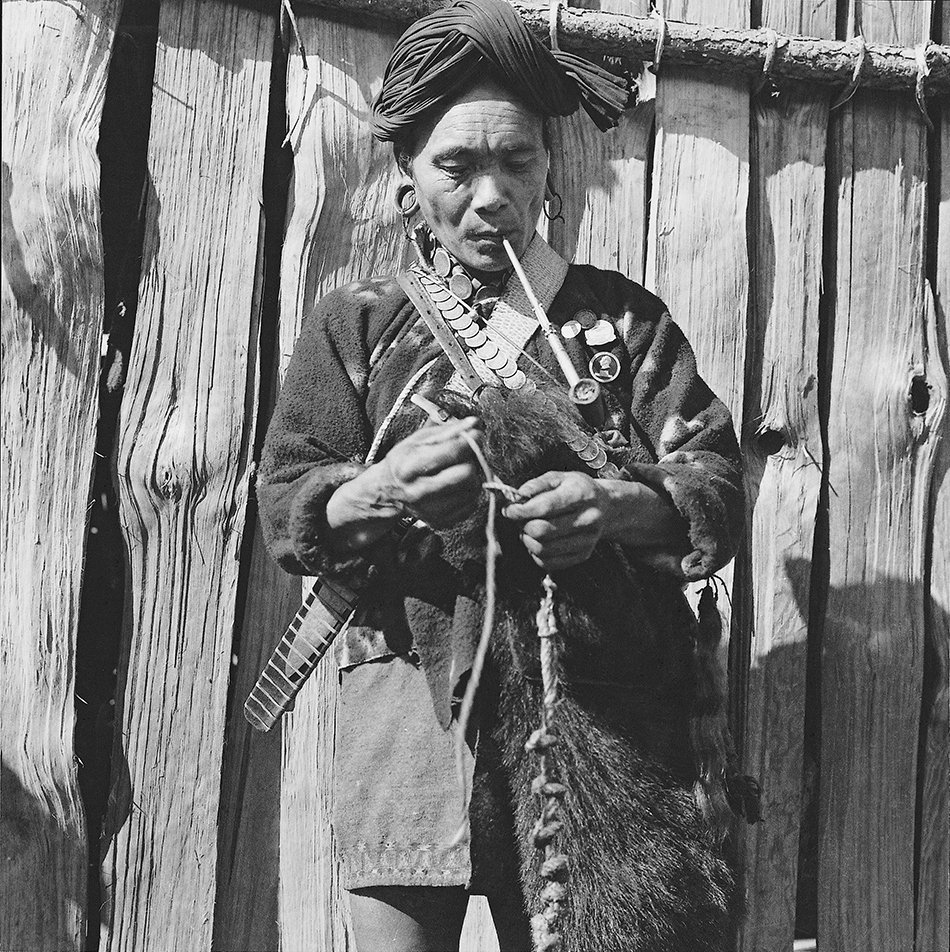

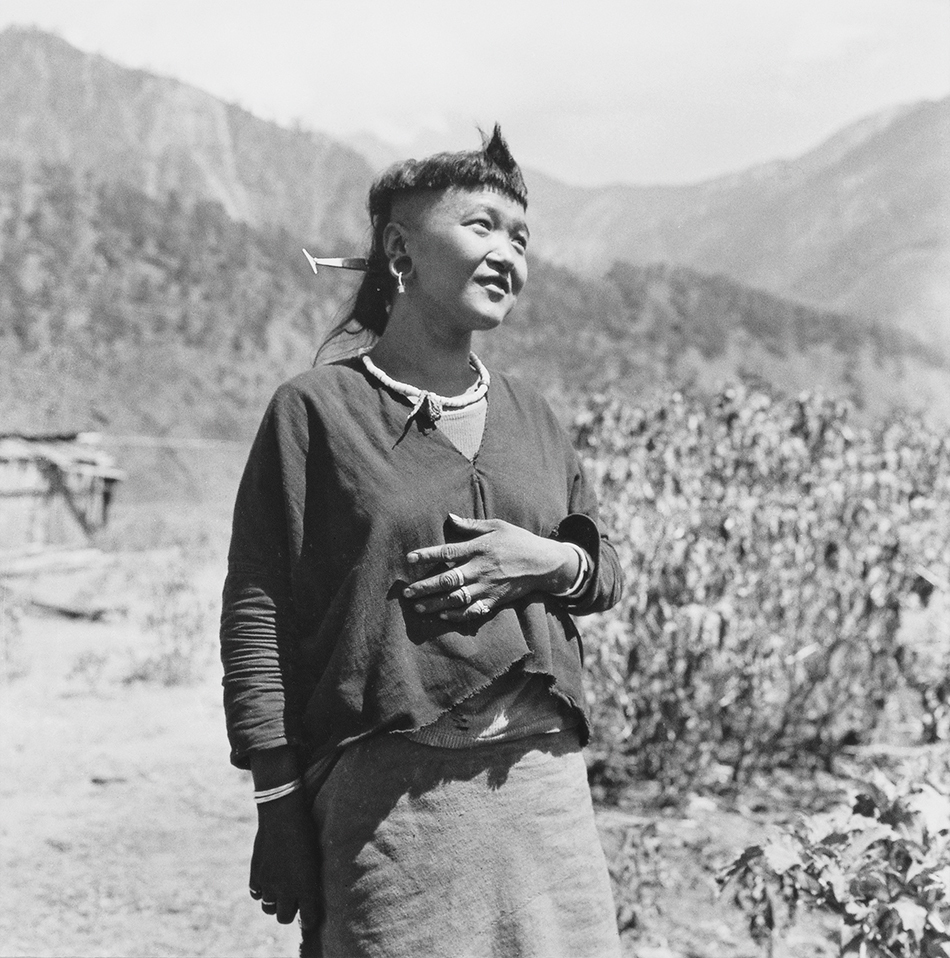

据我所知,蓝志贵是最早拍摄僜人和珞巴人的中国摄影家,他于1956年在察隅地区大量地拍摄了僜人和珞巴人的影像。珞巴族是56个民族之一,他们分布在西藏东南部东起察隅,南达中印边界传统习惯线,北至雅鲁藏布江的广大珞渝地区和米林、隆子等县。西方人称这个族群的人为阿迪人,在中国境内的人口有4000人左右。僜人是少数民族中的少数民族,在西藏只有2000余人,由于族群人数少,未成为56个民族之一。国际上第一部全面描述珞巴族的专著是由印度学者沙钦·罗伊撰写的《珞巴族阿迪人的文化》,这本书1959年出版,书中可以看到大量的早期珞巴人生活场景的线描图,包括《爬梯》《独木桥》《全副武装的阿迪人(珞巴人)之一》等。另外,书中还选择了一些1958年拍摄的图片。

《僜人跳“卡火舞”系列之五》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《僜人结绳记事》,1956年,察隅。 蓝志贵 摄

《收玉米的僜人少女》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《珞巴人群像》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《珞巴射手》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《打大耳孔的珞巴妇女》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《珞巴人“阿宁夏舞”之五》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《珞巴人的大刀舞(“阿宁夏舞”之一)》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

西藏的第一

我在研究整理蓝志贵拍摄的西藏照片时,发现他的底片袋中记录了很多西藏的第一,如《车队第一次开到拉萨》(1954年摄)、《拉萨平原第一次有拖拉机耕种》(1955年摄)、《第一台联合收割机在拉萨展出》(1955年摄)、《汉人援建西藏的第一批砖瓦厂》(1956年摄)、《第一批商用汽车用人力从亚东口岸抬入西藏》(1957年摄)、《空军第一次在拉萨跳伞》(1959年摄)、《和平解放后西藏第一个大型电站——纳金电站建成典礼》(1960年摄)、《西藏铺设的第一条柏油马路》(1965年7月摄)、《巨幅油画<毛主席去安源>第一次在拉萨街头再创作》(1968年摄)等。与他的访谈中,我专门询问了:为什么会拍“第一”这样的主题?他很淡然地告诉我:“我没有特意去选择‘第一’这样一个专题,而只是平时的积累,认真对待每一次的拍摄,在那个时空里,你的每一次的‘到场’自然都成为了那个时代的第一。”

《车队第一次开到拉萨》,1954年12月,拉萨江苏路。蓝志贵 摄

《第一台联合收割机在拉萨展出》,1955年,拉萨。蓝志贵 摄

《1952年新中国在拉萨成立了第一所小学》,1955年,拉萨。蓝志贵 摄

《政府援建西藏的第一批砖瓦厂》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《神兵天降——我空军第一次在拉萨跳伞》,1959年,拉萨。蓝志贵 摄

新中国摄影史上第一个国际金奖和摄影艺术作品

蓝志贵在西藏的二十年间拍摄了大量的摄影艺术作品,其中有十余幅成为了中国摄影史上的经典名作。1958年拍摄的《拉萨节日的欢乐》是他的代表作之一,原名为《节日的欢乐》,入选第二届全国摄影艺术展览,发表在1959年第2期《中国摄影》杂志上。1959年,中国摄影学会将其改名为《拉萨节日的欢乐》,选送民主德国国际摄影展。1959年10月3日,该作品荣获国际摄影金奖。之后,中国摄影学会又选送其参加匈牙利布达佩斯第三届国际摄影艺术展览,再次荣获金奖。这是新中国摄影史上的第一个和第二个国际金奖。庄学本为其撰写了评论文章《拉萨节日的欢乐》,发表在《中国摄影》杂志1960年第1期。《拉萨节日的欢乐》入选1959年出版的《中国》大型画册,是入选这本大型画册的作品中为数不多的经过60多年时间沉淀之后,依然具有较高艺术生命力的摄影佳作之一。

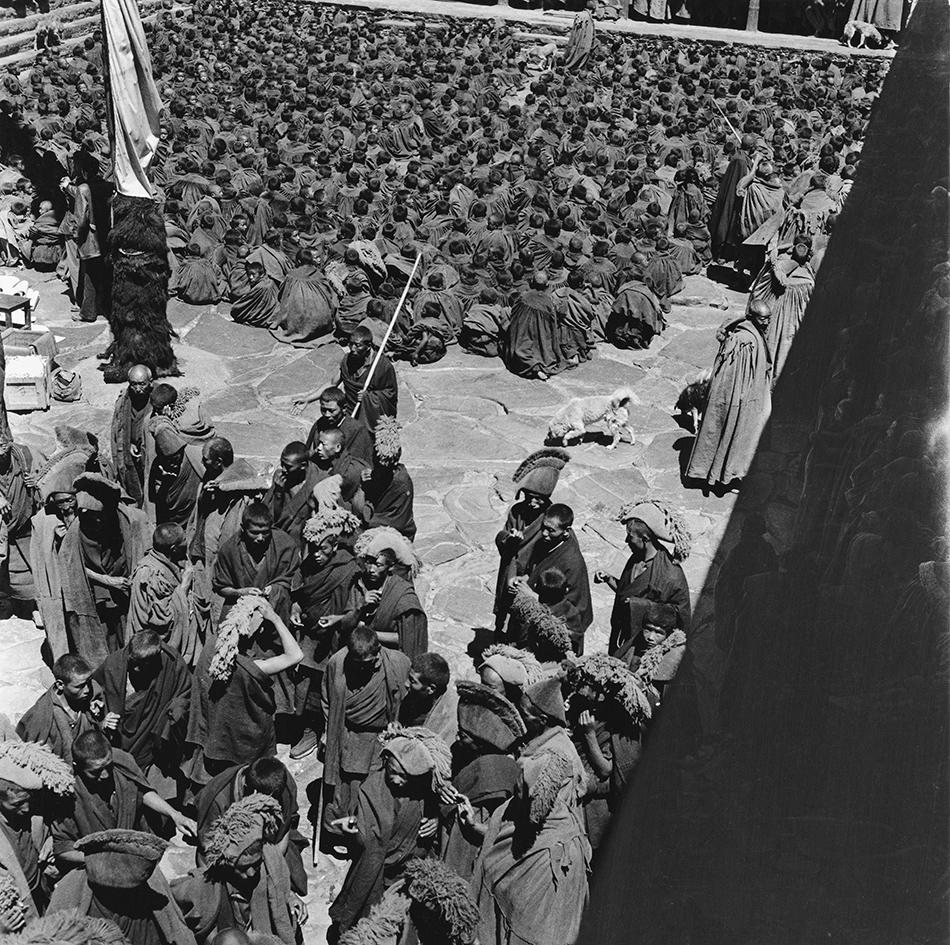

《拉萨节日的欢乐》,1958年,拉萨。解放军进驻西藏后,拉萨依然保持着传大召的习俗,最为热闹的场面是拉萨三大寺的僧众和拉萨市民数万人在大昭寺西南的鲁布广场举行的传统仪式。这幅作品反映的就是传大召期间气氛最为高潮的场面。蓝志贵 摄

蓝志贵之所以在新中国摄影史上留下了浓墨重彩的一笔,就是因为他在西藏风云变化的二十年里随时走进“现场”,用朴素的摄影语言和不同于前人的视角见证和表达了他心中的西藏,创造了那个时代的西藏影像艺术的辉煌。

《丰收在望》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

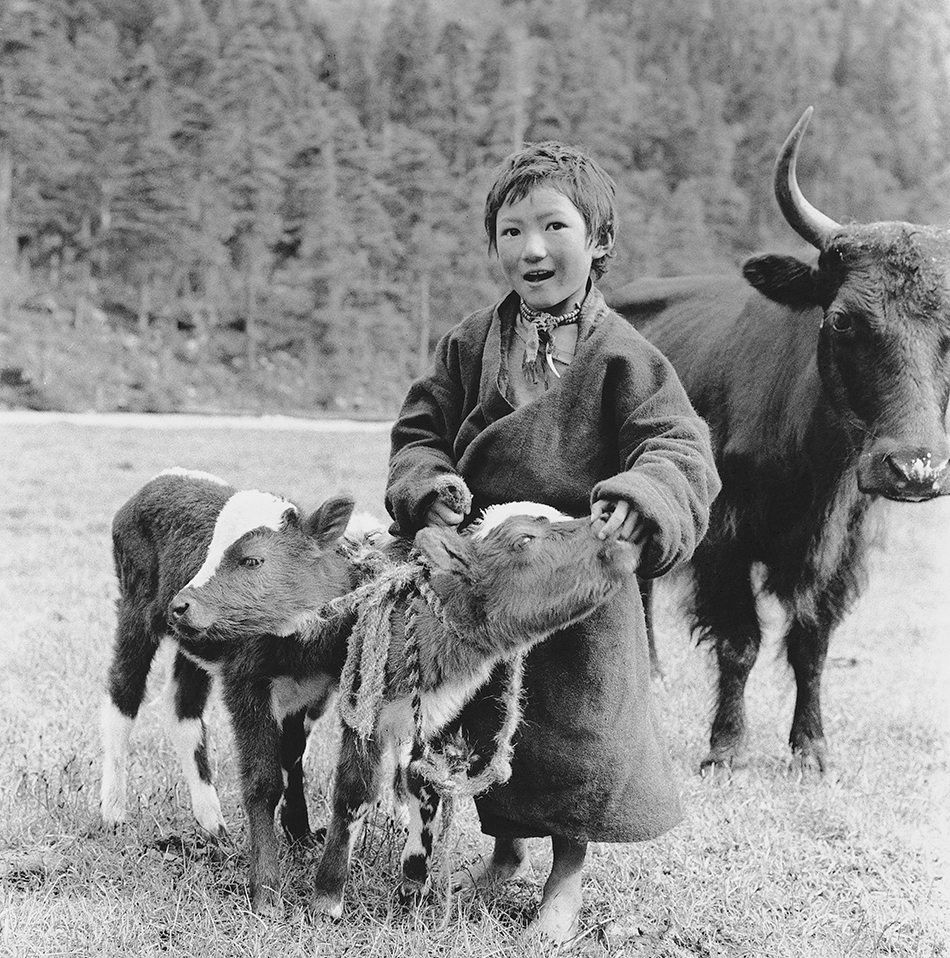

《小牛犊》,1956年,察隅日东草原。蓝志贵 摄

《昌都八宿县然乌小学》,1956年。蓝志贵 摄

《传大召•古骑士》,1957年,拉萨。蓝志贵 摄

《传大召•大召寺诵经》,1957年,拉萨。蓝志贵 摄

《青青小河边(清清小河边)》,1957年,拉萨郊外。蓝志贵 摄

《江孜平原•宗山》,1957年,江孜。蓝志贵 摄

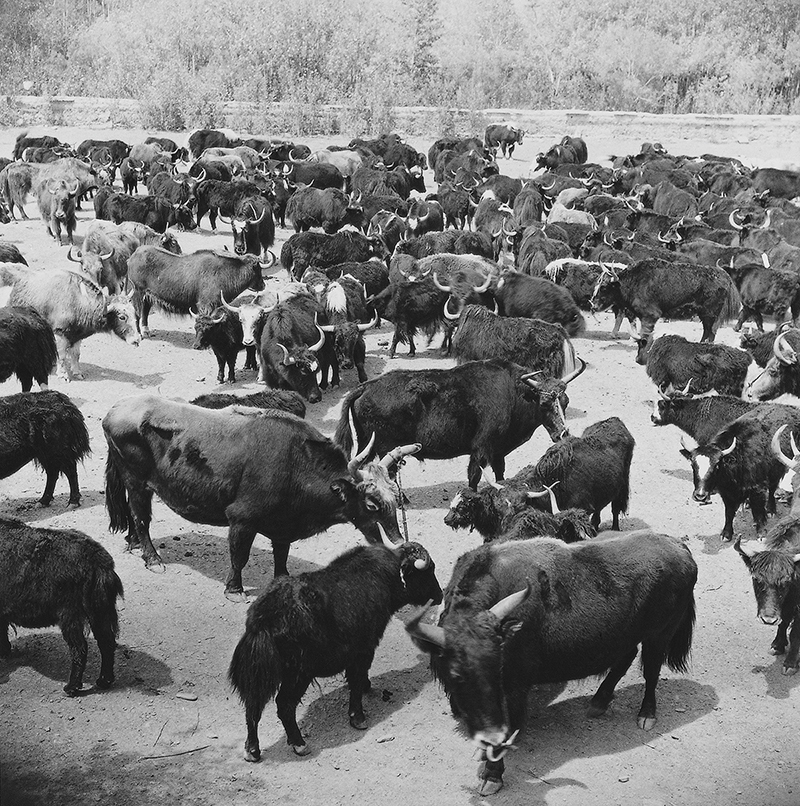

《雪域之舟——牦牛》,1970年,拉萨西郊。蓝志贵 摄

新中国第一批彩色摄影

2008年我到成都对蓝志贵进行了访谈,以《西藏“断层”文化记录者——中国摄影史重要人物蓝志贵访谈》成文发表在《中国摄影家》杂志2008年第4期上。在这篇访谈中,我曾向蓝志贵提问:作为(新中国)最早一批使用彩色胶片的摄影师,您能否谈谈当时的情况?蓝志贵告知我:新中国成立初期,进口彩色胶卷大多由香港转口输入内地,抗美援朝战争爆发后,港英政府认为彩色胶片是战略物资,严控彩色胶卷输入内地。“1955年前后,我们摄影师就从印度进口了很多柯达伊斯曼、德国的艾克发彩色胶卷和彩色套药。那时我们摄影师就进行彩色摄影、彩色冲洗。后来解放军画报社知道了,也要求我们从印度给解放军画报社进口一些彩色胶卷和彩色套药以及摄影器材等。《解放军画报》最早的彩色胶卷、套药等,一条途径是从西藏获得的(西藏的商人由印度进口经马帮运输到拉萨,再由康藏公路运出后至北京),另一条是从香港进口的,我们就负责在西藏给他们购买彩色胶卷、套药及有关拍摄器材。我知道当时北京只有两家新闻机构使用和冲洗彩色照片,一是《解放军画报》,二是《人民画报》。当时新华社发黑白稿,一般不用彩色胶卷拍摄。新中国最早系统拍摄彩色胶片的官方摄影师主要分布在北京和拉萨。”1950年代,彩色胶卷由于价格昂贵、冲洗不便,拍摄彩色胶片的人很少。1950年代中期前后开始拍摄彩色胶卷的摄影师被认为是新中国第一批用彩色胶片创作和记录的摄影师。

《两个贵妇人》,1955年,拉萨。此作是新中国摄影史上最早被记载的彩色作品之一。 蓝志贵 摄

《雨过天晴》,1956年,察隅。蓝志贵 摄

《沐浴节在布达拉宫脚下》,1956年,拉萨。蓝志贵 摄

《沐浴节在拉萨郊外》,1956年,拉萨。蓝志贵 摄

《六个带着枪帮助藏胞春耕的解放军》,1959年4月,拉萨则巴村。蓝志贵 摄

《国庆十周年藏族儿童在布达拉宫脚下庆祝游行》,1959年,拉萨。蓝志贵 摄

《国庆十周年藏族少年跳新疆舞》,1959年,拉萨。蓝志贵 摄

《“五好标兵”大扎西与藏族少年儿童在一起》,1960年,日喀则。蓝志贵 摄

本文图片均由黄建鹏提供

关于蓝志贵

蓝志贵,1932年10月16日出生于四川重庆巴县白市驿,2016年6月10日在成都去世。1945年至1948年,他在重庆皇宫照相馆当学徒,学习照相馆各个流程的专业技术。满师后,1949年在重庆青年宫向留学欧美的老师们学习了美术基础知识、色彩构成、国画艺术、西画艺术、美术作品赏析、西方艺术史基础等课程。1949年11月,参加十八军。1951年7月,作为摄影记者随张国华、谭冠三大军进军西藏。他于1951-1970年在西藏拍摄的作品见证了一系列西藏重大历史事件,为中国摄影留下了重要的遗产。

《战地记者蓝志贵在我军缴获的印军斯徒亚特坦克前留影》,1962年11月20日,中印边境自卫反击战中战地记者蓝志贵在德让宗,我军缴获的印军斯徒亚特轻型坦克前留影。蓝志贵在西藏工作了二十年,2016年在成都逝世。

关于黄建鹏

黄建鹏,1964年出生于四川成都,毕业于南京师范大学美术系。艺术品投资人、摄影收藏家、策展人、研究中国摄影史及西藏摄影史的学者、黄建鹏画廊创办人。主要收藏和研究中国摄影史中大师、大家的代表作品及现代摄影史上经典的名作和19世纪后半叶及20世纪西藏多位重要摄影师的代表作品。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《西藏自治区成立60年,随军记者蓝志贵留下一大批珍贵影像》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...