【编者的话】

今年是上海对口援藏30周年。30年来,上海援藏始终对标对表历次西藏工作座谈会要求,始终坚持“中央要求、日喀则所需、上海所能”相结合原则,先后十批次认真接续推进对口支援西藏工作。特别是第七次西藏工作座谈会和第四次对口支援西藏工作会议以来,在新时代党的治藏方略的指引下,上海援藏牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一主线,沪藏两地的交往交流交融活动频次增多且形式多样,起到了贴近群众需求、深化思想沟通、增进相互理解、增强“五个认同”的重要作用,为新时代各民族团结发展提供了新的实践样本。

近期,澎湃研究所研究员再次走进上海对口支援的日喀则市及相关五县,围绕上海市第十批援藏干部人才联络组开展的一系列交往交流交融工作进行深入调研。澎湃新闻将陆续刊发《上海援藏:交往交流交融》的六篇系列报道,分别呈现上海援藏在青少年体育活动、乡村干部培训、两地文化交流、文创产品开发、医疗教育合作、区外就业支持等多个领域开展交往交流交融的工作实践,形成上海援藏工作模式的具象写照。

雪域高原西藏以其神秘的文化和壮美的风光吸引着世人的目光。如何将这份独特的魅力转化为可持续的内生动力,推动当地发展,是一项充满挑战的课题。近年来,上海市第十批援藏干部人才联络组(以下简称“联络组”)坚持以文创为媒,促进各民族的交往交流交融(以下简称“三交”),搭建起沪藏两地情感联络的纽带,为雪域高原的高质量发展注入了上海品质和内生动力。从“上海援藏×上海博物馆”三款联名文创系列(萨迦藏香香薰、拉孜藏刀餐具、江孜氆氇服饰),到各县区开展的本土文创孵化,再到公益组织所做的民间文创设计,这些“小而美”的文创产品通过设计、生产、销售等环节,将不同的文化、人员、市场紧密链接在一起,成为沪藏两地情感沟通、文化交流、乡村振兴的重要桥梁与纽带。

联名打造非遗文创“三重奏”

文创产品不仅是旅游产业的延伸,更是文化传播的载体。联络组敏锐地捕捉到这一点,积极推动日喀则市萨迦县、拉孜县、江孜县的非物质文化遗产与上海博物馆开展深度合作,打造一系列既有文化底蕴又不失市场魅力的联名文创。

“我们要做的,是真正能代表日喀则文化特色和高度的,又能融入现代生活的好东西。”上海援藏干部、日喀则市文化和旅游局副局长葛永铭说。这些产品开发周期往往在一年左右,从创意萌发、纹样提取、材质选择到工艺打磨等,每一个环节都凝聚着沪藏两地团队的心血。

合作的序曲从日喀则市萨迦县的千年藏香开始。藏香相传起源于公元七世纪,藏王松赞干布虔信佛教,责成大臣吞米·桑布扎研制供佛之香。吞米·桑布扎以藏医学为指导,精心研制出手工水磨制香技艺,流传于世。萨迦藏香以其独特的配方和悠久的传承闻名,已被列入日喀则市级非物质文化遗产项目名录。

上海博物馆的设计团队从南北朝香炉、清代八吉祥纹瓶等馆藏文物中汲取灵感,设计出与藏香意境相符的精美香炉、香薰、香插,与藏香一同推出。2023年10月,这款联名藏香产品一经问世,便得到了市场认可,推出后销售一空。据了解,目前上海博物馆方面开始直接向萨迦县订货,致力于打造可持续的商业循环。

“上海援藏×上海博物馆”联名系列萨迦藏香文创之香插(搭配平安香)。本文除特殊说明外的图片均由上海市第十批援藏干部人才联络组提供。

“上海援藏×上海博物馆”联名系列萨迦藏香文创之行炉(搭配智慧香)。

“上海援藏×上海博物馆”联名系列萨迦藏香文创之卧炉(搭配安神香)。

“这正是我们希望看到的,”葛永铭说,“通过初期的援藏项目带动,最终实现市场化的良性运转,让当地技艺传承人和藏香产业能够受益。”萨迦八思巴藏香与上海博物馆的联名款藏香文创产品不仅入选了2023年度的“上海礼物”新品名单,而且也被外交部礼品库收纳,成为讲述中国故事、传递西藏文化的有效载体之一。

继萨迦藏香之后,第二款联名产品聚焦于拉孜县的国家级非物质文化遗产项目——藏刀锻造技艺。藏刀是藏族典型的金属锻造日用品和工艺品,其中以拉孜县产藏刀最为知名,至今也有千余年的历史。一把拉孜藏刀要经过冶炼、模具翻铸、敲抠大形、刻花镶嵌、焊接组合、加固、锉磨整形、精雕细刻、抛光等几十道工序手工打造,颇为不易。

拉孜县产藏刀至今有千余年的历史,在藏刀中颇为知名。

拉孜县产藏刀手工打造过程。

考虑到藏刀作为管制器具在销售和运输上受到限制,两地团队创新性地将蕴含其中的文化元素提炼出来,并转化为现代生活用品。葛永铭回忆道:“藏刀的纹饰精美,承载着丰富的历史信息和艺术价值。我们想,能不能让它以一种更安全、更贴近生活的方式被大家接受?能不能让它成为日用而不觉的文化使者?”

于是,上海博物馆的设计师们再次亲赴拉孜,拜访藏刀锻造技艺的传承人。最终,他们巧妙地提取了藏刀上的山形纹、吉祥桃花纹和龙纹等经典图腾,将其融入一套精致的西式餐具设计之中。

国家级非物质文化遗产代表性项目“拉孜藏刀锻制技艺”西藏自治区级代表性传承人普达瓦和他的传世藏刀。

这套餐具包含牛排刀叉勺、水果刀叉、黄油刀以及与之配套的瓷质餐盘、杯碟等八件套。葛永铭解释说:“我们出发点是想推动传统工艺走进当代生活,以非物质文化遗产活化助力当地乡村振兴。每售出一套,藏刀传承人都能从中获得相应的知识产权收益。”

西式餐具的设计中融入了藏刀的经典图纹元素。

2024年12月,拉孜藏刀主题餐具发布,同样荣膺当年度的“上海礼物”并进入外交部礼品库。通过这样的模式,不仅让古老的藏刀文化走上了现代餐桌,更以一种“实用引领”的理念,让非遗飞入寻常百姓家,在日常使用中焕发新生。

“上海援藏×上海博物馆”联名系列拉孜藏刀主题文创餐具。

合作模式走通之后,两地“趁热打铁”,进一步选择江孜县闻名遐迩的氆氇(pǔlu,是藏族人民手工生产的一种毛织品,可以做衣服、床毯等,举行仪礼时也可作为礼物赠人)作为文创创作灵感来源。为助力江孜县氆氇产业的复兴与活化,在2025年中国“文化和自然遗产日”,“上海援藏×上海博物馆”联名文创系列第三款——江孜氆氇系列服饰正式发布。这是继萨迦藏香香薰系列、拉孜藏刀餐具系列之后,上海援藏和上海博物馆再度携手研发的第三款跨界融合文创新品。

新款文创产品充分利用了日喀则氆氇创新转化成果,延续了“上博馆藏文物+日喀则非遗”的联名理念,上海博物馆从馆藏的代表性青铜器文物重器——战国晚期镶嵌几何纹方壶中提取几何纹饰,将其与氆氇的温润质感相结合,以江孜县、萨迦县的高品质羊绒为原料,选用红、蓝两种日喀则风格色系,仿照传统氆氇工艺织造,开发了围巾、帽子、手套等系列时尚单品。“我们希望通过这样的跨界,让传统工艺焕发出时尚的光彩。”葛永铭对这款即将面市的产品充满期待。

“上海援藏×上海博物馆”联名系列江孜氆氇系列文创服饰。

”上海援藏×上海博物馆“联名文创三重奏,不仅是文创产品的开发,更是一种创新机制的探索。通过联络组的牵线搭桥和初期投入,建立起日喀则非遗项目与上海博物馆等高端平台的稳定合作关系。当产品得到市场认可后,再逐渐从“输血”模式转变为实现自我“造血”,这正是交往交流交融工作更深远意义的体现——基于文化的交流,推而及之发展模式的交融与创新。

挖掘在地文化潜力 亚东文创的乡土实践

日喀则市亚东县的文创发展是一场乡土实践,积极响应着以非物质文化遗产活化助力乡村振兴的时代意义,充满了浓郁的在地气息和乡土活力。这个素有“三国同框,四季如画,五彩亚东”美誉的边境小城,在上海援藏力量的帮助下,走出了一条独具特色的文创振兴之路。

亚东县文旅局局长史飞腾介绍,亚东县文创开发始于2023年3月,初心是“促进老百姓增收和就业”。最初的切入点,就选在了上海援建的边境村。

上海援藏干部联系到了毕业于西藏大学唐卡系的青年艺术家索喃次仁,鼓励他在村里开设工作室,利用亚东河里和巡边路上的石块、木头进行绘画创作,开展手工纺织品刺绣等艺术创作,并将刺绣技能通过培训传授给村里的其他人,逐渐发展成为当地文创内容生产、百姓增收的重要平台。

索喃次仁(左一)正在指导学员绘画技巧。

除了充满民族特色的手工制品外,亚东县开始借助上海的设计与生产力量开发更为商业化的文创产品。“这些产品的设计开发,大多都是依托上海的专业公司。”史飞腾坦言,“西藏本地的设计和打样能力都相对薄弱,尤其是一些需要特殊工艺的产品,比如护手霜的原料和配方,都需要得到上海的支持。”

亚东县特色文创。

亚东县特色文创。

如今,以自然风光、灵动生物、朴实人文为主题,亚东县已开发出冰箱贴、护手霜、钥匙扣、明信片、邮票册等近十种类型、三十多种文创样品,销售额已近80万元,参与其中的老百姓获得了实实在在的分红。

文创产品和旅游开发为当地带来了人气。亚东县的文创主要通过县内和边境村的销售网点进行销售,目标客户就是游客。史飞腾表示:“我们想的是,游客来了,能带走一些有当地特色的小玩意儿,增加旅游体验度。”同时,他们也积极借助上海的平台进行宣传推广,“每个文创项目完成后,都有一笔预算用于在上海进行交流展示,扩大影响力。”史飞腾说。

接下来,如何进一步拓宽销售渠道,降低生产成本,提升文创产品的市场竞争力,是史飞腾和当地团队在思考的问题。“我们成立了文旅公司,希望联合公司和老百姓共同把亚东的文创产品销售出去。”

亚东县的文创开发,是交往交流交融工作中“授人以渔”的一个缩影。上海援藏不仅带来了资金和项目,也带来了理念、技术和市场资源,帮助当地从自身禀赋出发,发掘文化潜力,培育内在动力,让雪域高原的乡土文化在市场经济的浪潮中找到自己的位置,也让当地百姓在文化传承与创新中共享发展红利。

专注小而美 公益组织的文创之路

同样是利用文创产品推进交往交流交融工作实现乡村振兴,公益组织走出了一条与由政府主导截然不同的道路。周嘉艳是“素初公益”的创始人,在上海服务于社区党建、青少年德育美育等内容;在西藏日喀则、云南迪庆等对口支援地区则服务于交往交流交融类项目。

周嘉艳在日喀则市上海实验学校向学生分享中草药知识。周嘉艳供图

得益于长期服务于亚东县的理解和沉淀,周嘉艳的公益组织孵化出了名为“岗拉美朵”的(藏语意为雪域圣洁的雪莲花)文创品牌。“我想做一些小而美的事情,能够打通社会服务和市场创新之间的通道。”周嘉艳说。

以其打造的青稞护手霜为例,周嘉艳坚持使用日喀则的当地原料(如青稞提取物),确保原料采购带动当地老百姓增收;包装设计融入西藏元素,如珠峰、雅鲁藏布江、亚东卓木拉日雪山,极富巧思;其配方更是周嘉艳发挥过往积累经验,亲自多次调配,力求达到“边防哨所战士能用”的品质,做到温和、安全、可靠。

周嘉艳的公益组织与亚东县合作孵化出的“岗拉美朵”青稞护手霜。

周嘉艳表示,设计这些文创产品并不容易,既要考虑生产流程与经济效益,还要兼顾产品质量与文化表达。

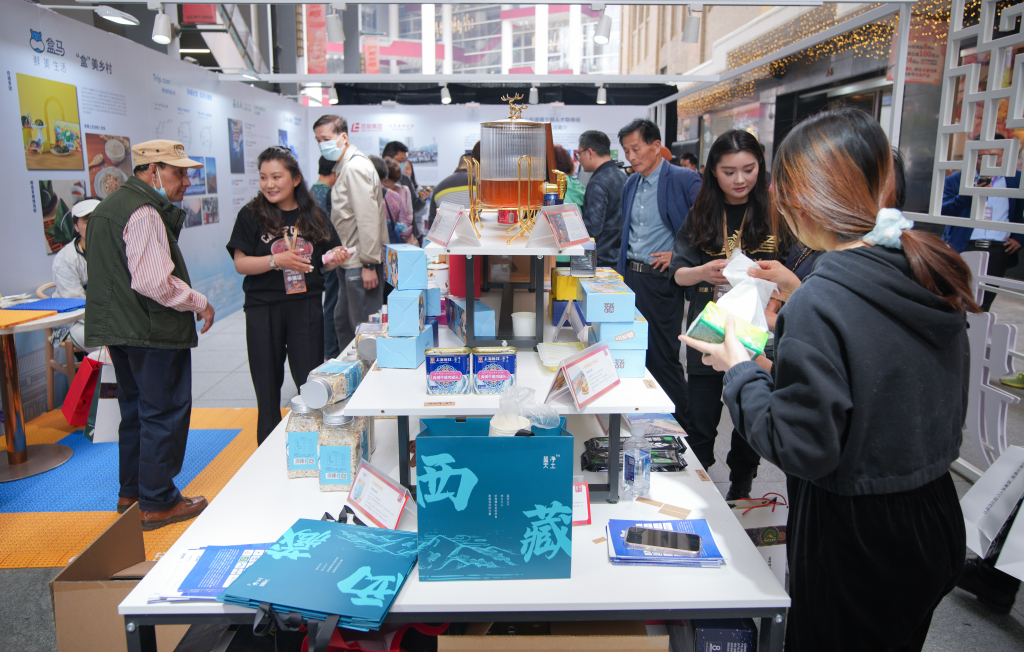

从最初的想法到文创产品落地,过程中的诸多环节自然成为了沪藏两地连接交流的纽带。由于产品成本高、利润薄,岗拉美朵难以进入淘宝、抖音等高佣金平台。于是,周嘉艳选择通过小红书、线下展销会等渠道推广。她和她的团队精心设计展陈,如“翡翠亚东”的主题墙,讲述环保、女性力量和选材制作的故事。在2024年7月由北京援藏工作队组织举办、包括上海在内的多支援藏工作队共同参与的西藏优品展上,周嘉艳的文创产品展位一度成为全场人气最旺的展位,竖版的唐卡艺术托特包,也因其独特设计和实用性,迅速成为爆款。

面向市场后,文创产品的部分利润会返回到亚东县,用于支持青年艺术家索南次仁文创工作室的发展,帮助他们开展产品标准化改造,协助他们在上海等地开展线下宣传。她还参与推动亚东县成立了当地第一家公益组织“青创中心”,鼓励当地年轻人成为民族品牌代言人,参与产品推广。

日常工作中,周嘉艳将护手霜的制作过程开发成课件,带进了日喀则市上海实验学校做宣讲。在上海“五五”购物节现场,她把日喀则的孩子们和护手霜的制作设备带到南京路步行街,向上海市民讲解青稞“药食同源”的价值,以及如何从一颗青稞种子变成护肤品。“文化交流和文化自信,我觉得也体现在这些小细节上。”周嘉艳深有感触地说。

上海“五五”购物节活动现场。

这条文创之路,展现了公益组织在交往交流交融和乡村振兴中可以扮演的角色。它以更加灵活、更具人文关怀的方式,将社会服务与市场创新结合在一起,既创造了经济价值,又传递了文化温度,在潜移默化中培养了下一代的文化认同和创新精神。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《上海援藏:交往交流交融④文创为媒,小物件连起大情感》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...