5月18日是国际博物馆日,澎湃新闻获悉,“山海有情·大漠鸣沙——在辽宁遇见敦煌”敦煌文化特展在辽宁省博物馆对外展出。作为东北地区迄今为止规模最大的敦煌文化展,展览展出展品共计260余件(组),包括辽宁地区收藏的藏经洞流散珍贵写本以及李浴手稿、乌密风、周绍淼的敦煌壁画临本等共计110件(组),其中90%以上系首次展出。主办方又从敦煌研究院商借数量众多、内涵丰富的文物文献、壁画临摹品,囊括多件国家一级文物。

敦煌藏经洞自1900年发现之后,斯坦因、伯希和、橘瑞超、奥登堡等人先后造访敦煌探险寻宝,致使大量的敦煌文献流散各方。敦煌文献的收藏主要集中在中国北京、法国巴黎、俄罗斯圣彼得堡、英国伦敦和日本大阪、东京等世界多地公立、私立博物馆、图书馆中。就国内敦煌文献的收藏数量而言,以京津、江浙沪以及甘肃地区最为可观,而就文献的价值而言,辽宁省博物馆则堪称敦煌文献收藏的重镇。

据辽宁省博物馆介绍,2019年以来,依托辽宁省社科规划基金项目及辽宁省公共文化服务中心科研课题,辽宁省博物馆依靠自身研究力量,对馆藏的敦煌文献展开了系统的整理与深入的研究,取得了阶段性的研究成果,此次展览即是该项整理与研究工作转化的重要成果展示。

本展览分为“敦煌的历史与文化”“敦煌石窟艺术”“敦煌在辽宁”“保护与传承”四个部分,重点展品有:证实记录莫高窟开凿时间的《圣历碑》,见证敦煌多民族文化交往、交流与交融的莫高窟六字真言碑,辽宁省博物馆藏敦煌文献整理中新发现的《菩提达摩碑文》全本,与法国国家图书馆藏《道德经》同本分离的《道德经序诀》,敦煌写经中的草书经典、辽宁省博物馆的镇馆之宝《恪法师第一抄》等。

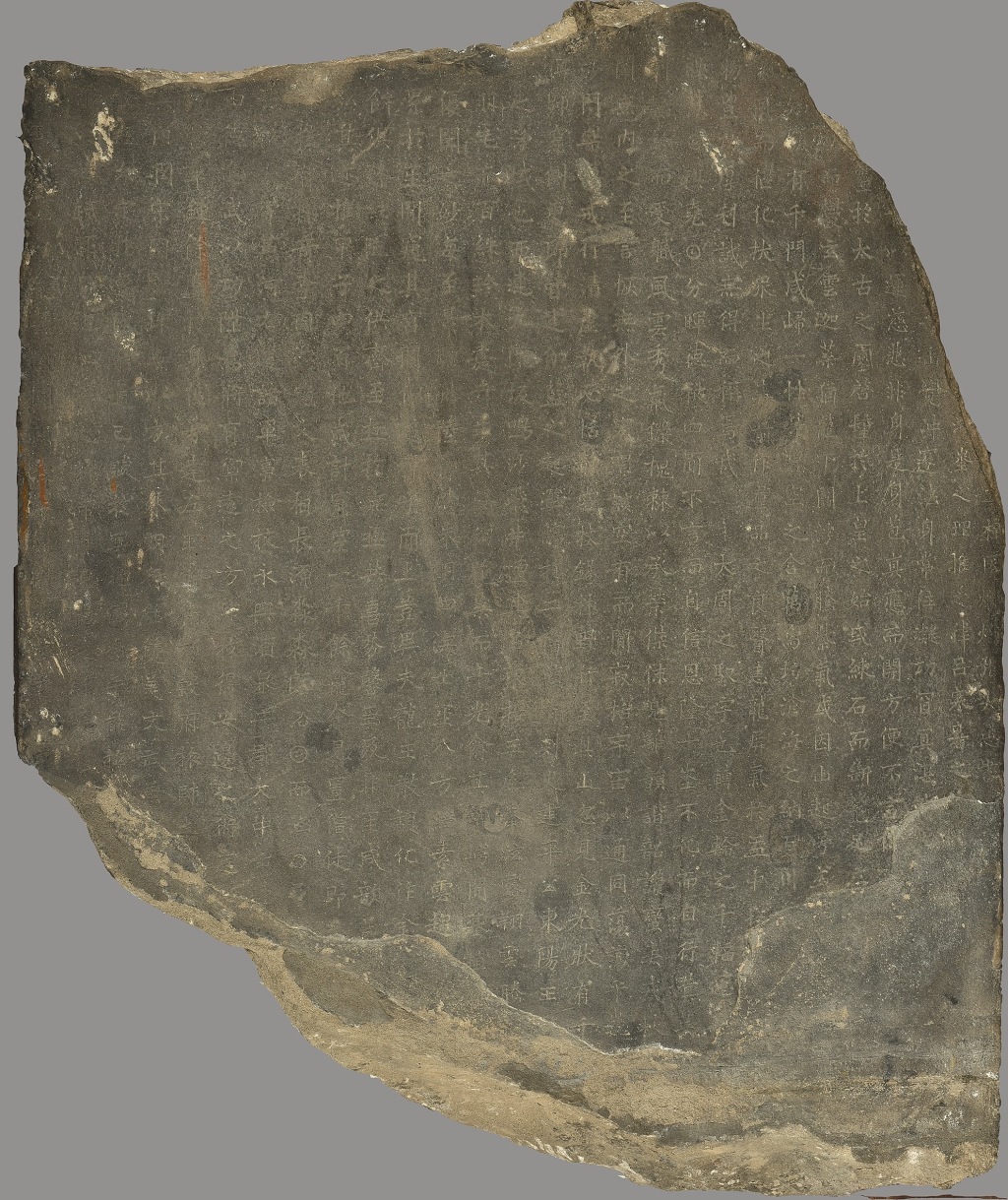

证实记录莫高窟开凿时间的《圣历碑》

圣历碑 高82cm,宽75cm,重252kg 敦煌研究院藏

圣历碑,即李君莫高窟佛龛碑,立于唐武周圣历元年(698年),系修建莫高窟第332窟的功德碑,原置于332窟前室南侧。碑主李义,字克让,武周时任左玉钤卫效谷府校尉,即《唐陇西李府君修功德碑》及《唐宗子陇西李氏再修功德记》碑主之先祖。1921年被沙俄白军折断,现存该碑下半残石。边沿多毁,两面镌字,碑阴字全毁,现残存碑文两千六百余字,有“星、日、月、天、地、人、初、圣”等武周新字。碑文记录了李氏家谱、莫高窟开创及营建等内容。北京大学图书馆及敦煌研究院存碑阳拓片,敦煌市博物馆存碑阴残拓两纸。碑文记载前秦建元二年(366年)乐僔始建洞窟,继者有法良、东阳王、建平公等,表明武周时期莫高窟群已建龛千余。圣历碑记录了敦煌莫高窟的开凿时间,已列为国家一级文物。

见证敦煌多民族文化交往、交流与交融的莫高窟六字真言碑

元代至正八年(1348年) 敦煌研究院藏

莫高窟六字真言碑,出土于莫高窟第61窟,为元代著名碑刻。

碑石已残,但正面文字基本完好,上额自右往左横刻“莫高窟”三字,碑心刻四臂观音坐像,坐像上方及左右两侧各刻“六字真言”二行,计有梵文、藏文、汉文、西夏文、八思巴文、回鹘文等六种文字,内容为“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。此碑另刻有功德主、立碑人等82人的题名,均使用汉字,其中有蒙古、汉、党项、回鹘等族人,反映了元代敦煌地区多民族文化间的交往、交流与交融,是国家一级文物。

全天星图

全天星图 原件现藏法国国家图书馆 复制本由敦煌研究院提供

《全天星图》又称《敦煌星图甲本》,此卷前面部分为《气象杂占》,后为《解梦及电经一卷》,星图居中,总长330厘米。星图对赤道区域的星和对北极附近的星采用两种不同的画法,赤道区域用圆柱投影的方法,从十二月开始,按照每月太阳的位置,分12段画出,中间夹有说明文字;北极附近以天际为中心,将球面投影于平面,这种方法类似国外的麦卡托圆筒投影法。敦煌《全天星图》的发现,证明了中国古代天文学家使用圆柱投影的时间要比麦卡托早八百多年。经学者研究认为《全天星图》绘于初唐时期,全图共绘出1359颗星,包括了当时北半球肉眼所能见到的大部分恒星。欧洲各国在望远镜发明以前,始终没有超过1022颗星的星图。中国古代天文学家在当时的条件下何以能观测到如此多的星,至今仍是一个未解之谜。这件《全天星图》被誉为世界上现存古代星图中年代最早、星数最多的一幅星图。

1900年6月22日,道士王圆箓意外发现了藏经洞,洞内封存了4至11世纪初的文献、绢画、纸画、法器等各类文物,其中文献的数量最多,涉及天文、地理、律令、音乐、医药、文学、艺术、宗教等诸多方面。但因当时的中国积贫积弱,这些珍贵的文物绝大多数流失到了世界各地,吸引了西方许多汉学、藏学、东方学等领域的学者竞相研究,由此形成一门国际性的显学,即敦煌学。20世纪初至今,中国敦煌学研究走过百年历程,已形成“敦煌在中国,敦煌学在世界”的崭新局面。敦煌研究院积极把握时代机遇,开展“流失海外敦煌文物数字化复原项目”,探索建设内容最全面、功能最完整、使用最便捷的“数字藏经洞”数据库,并由此复原众多的文物、绢画、写本等,此次展出的部分展品即是《藏经洞》数字回归成果。除《全天星图》外,展览中还将能看到有世界第一部药典之称的《新修本草》、我国现存最古老的算书写本之一《算经》、最早的一部围棋论著《棋经》以及中国最早的水利法典《开元水部式》等等。

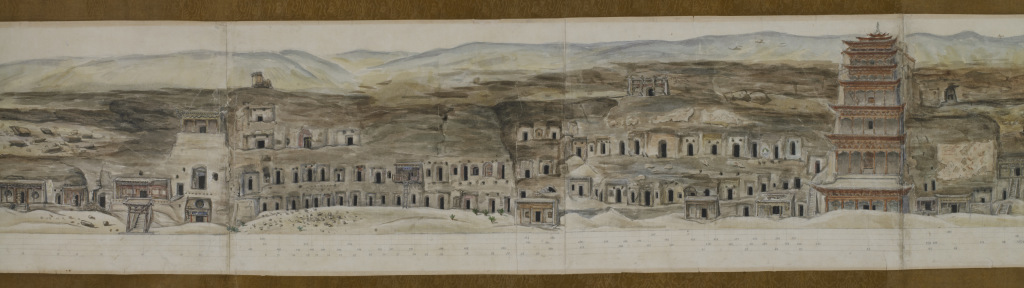

敦煌千佛崖(莫高窟)全景图

敦煌千佛崖(莫高窟)全景图 敦煌研究院收藏

敦煌千佛崖(莫高窟)全景图是1941-1943年间,王子云作为西北艺术文物考察团团长,率队在敦煌莫高窟进行系统性考察期间亲自绘制,此图采用写实与艺术相结合的手法,既清晰呈现出20世纪40年代莫高窟的山川地理风貌和历史形貌,展示了莫高窟的壮丽外景(如洞窟分布、崖壁层次),又在图下标注了精确的距离数据和比例。此全景图不仅是艺术创作,更是早期敦煌考古的重要文献之一。它填补了当时莫高窟缺乏全景影像记录的空白,兼具风景画的美感、考古实测的科学价值以及文物保护的深刻意义。

辽宁省博物馆藏敦煌文献整理中新发现的《菩提达摩碑文》全本

菩提达摩碑文 辽宁省博物馆藏

《菩提达摩碑文》,系佛教禅宗研究的重要文献,受到中外禅宗研究者的重视。以往所揭示该碑文的全本或为碑石资料,或为辑录资料,如熊耳山空相寺、二祖山元符寺、嵩山少林寺中所见以及《宝林传》所收。辽宁省博物馆藏敦煌文献整理中新发现的《菩提达摩碑文》前后内容完整且保留有标题,是前所未见的敦煌写本全本,极其珍贵。逐一对照文本内容,发现与碑石及辑录资料皆存在一定的差异,具有重要的历史与文献价值。通过此本不仅可以追溯《菩提达摩碑文》产生的时代、文本流变,还将进一步丰富佛教思想史、禅宗发展史研究,特别是佛教中国化研究。

与法国国家图书馆藏《道德经》同本分离的《道德经序诀》

老子道德经序诀 辽宁省博物馆藏

抄写老子《道德经》五千言之序。书法之美,不逊色于《灵飞经》。法国国家图书馆收藏的编号为P.2596、P.2435号的敦煌写本依次抄写《老子道德经序诀》《太极隐诀》《道德经》等内容,其中《老子道德经序诀》仅存后半,与辽博藏本的内容前后正相接,书写的行款格式、笔迹书风亦相同,且第97、98行之间多出一行文字与辽博藏本第22、23行间多出之文字字迹十分相似,说明三者原为一体,后来断裂。

辽宁省博物馆藏的这件《老子道德经序诀》是罗振玉的旧藏品。罗振玉获得《老子道德经序诀》的时间是1919年寓居天津之时,法藏P.2596、P.2435号是法国伯希和的敦煌劫掠品,辽博、法国所藏在1908年伯希和进入藏经洞之前或已分离。二者的缀合可探寻敦煌藏经洞开启之初文献的初始状态。

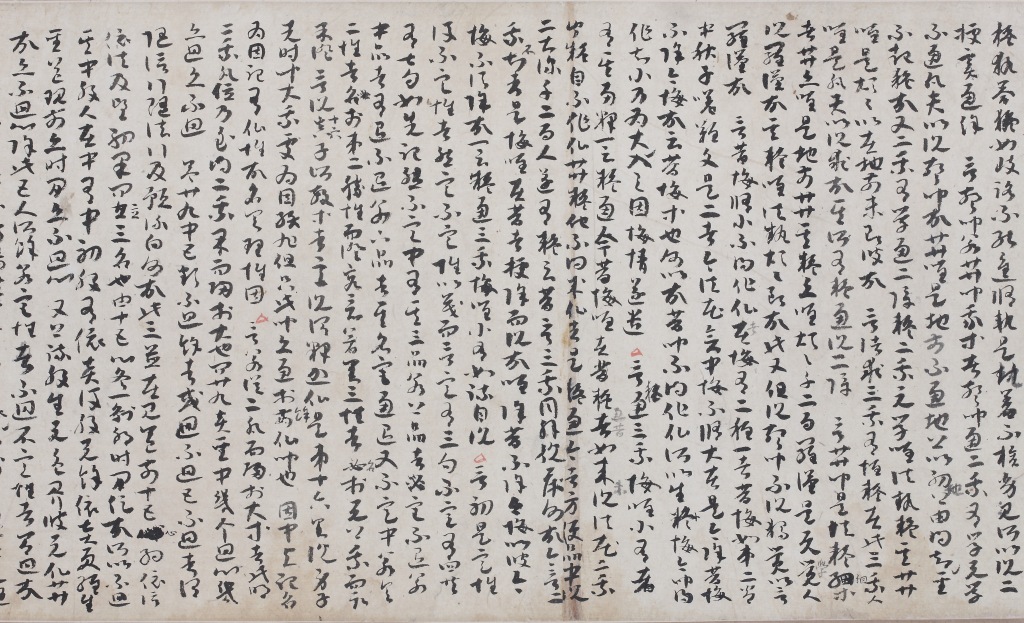

敦煌写经中的草书经典、辽宁省博物馆的镇馆之宝《恪法师第一抄》

恪法师第一抄 辽宁省博物馆藏

从内容上看,此抄是针对窥基撰《法华经玄赞》第一卷论文要语所作的疏解。通篇以草书写就,其用笔与西晋陆机的《平复帖》有较多的相似之处,虽脱去了波挑等带隶意的章草笔法,但仍保留了章草的滞重古朴。在结字与气韵方面,它与唐人孙过庭的《书谱》暗中契合,息息相通,又有着今草的诸多印迹。《恪法师第一抄》既能上追高古,又能涉取时风,显示出了作者娴熟的用笔技巧和深厚的草书功底。中国书法史上草书名家层出不穷,此本出自释门,可以窥见草书在唐代得到了空前的发展。与敦煌藏经洞其它草书写经相比,《恪法师第一抄》的笔法提按随意,运笔自然流畅,笔势缓疾相济,结字率性不拘,章法有行无列,具有极高的书法价值,不仅是敦煌写经中的草书经典,亦是辽宁省博物馆的镇馆之宝之一。

补史书之阙的《春秋后语·秦语》

春秋后语·秦语 辽宁省博物馆藏

《春秋后语》是晋人孔衍撰写的史书。根据唐刘知几《史通》的记载,《春秋后语》以战国史为主要内容,成书年代在晋武帝泰始四年(268年)至晋元帝大兴三年(320年)之间。南北朝至宋,特别是唐、五代间,《春秋后语》一度盛行,不仅出现了注本和译本,还传播至吐蕃、日本、南诏等地。宋以后《春秋后语》日渐式微,元明之际,原书失传。敦煌和吐鲁番文献中已发现近20件,此前敦煌学界已经做过整理。辽博藏本为一残段,内容涉及两位历史人物:战国时期的秦相范睢与魏国中大夫须贾。历史事件细节包括范睢微服戏须贾、须贾以绨袍之赠得恕以及范睢庭辱须贾、魏齐逃亡赵国自杀而死。人物、史事均与《史记》相符,事件发生年代为秦昭王四十一年(前266年)。这一年,范睢被封应侯,初居秦相位。范睢拜相后,主张东伐韩、魏二国,魏王惧秦,遂遣须贾为使赴秦求和。辽博藏本所述事件即是须贾出使秦国期间所发生,当属《春秋后语·秦语》,与已经整理刊布的敦煌写本《春秋后语》在内容上均无重合,可为古佚书《春秋后语》补入新的内容。此外,历史人物“范雎”,此本作“范睢”,对于历史研究亦不失为难得的第一手材料。

敦煌学研究的新材料、传世孤本《大乘起信论广释》卷二

大乘起信论广释卷二 辽宁省博物馆藏

《大乘起信论广释》为唐代河西高僧昙旷所撰,是对佛教典籍《大乘起信论》逐句进行论解,没有传世文献,仅于敦煌文献中保存有卷三至卷五。辽宁省博物馆藏敦煌文献中的草书写本《大乘起信论》注疏,与已知《大乘起信论广释》以及《大乘起信论》各种疏释进行对比,内容尚无一例可以对应,但其“论……释曰……”的文本结构与《大乘起信论广释》卷三、卷四、卷五相同,从所释《大乘起信论》的文句顺序看,与《大乘起信论广释》卷三的内容前后相接,由此判断其为《大乘起信论广释》卷二。

陈寅恪先生在《陈垣敦煌劫余录序》中言:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流”;王国维先生在 1925 年清华园暑期演讲 《最近二三十年中中国新发见之学问》中亦云:“古来新学问起,大都由于新发见”。《大乘起信论广释》卷二即属新材料,且为孤本,具有不可替代的文献价值。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《国际博物馆日|在辽宁省博物馆遇见敦煌》

京ICP备2025104030号-16

京ICP备2025104030号-16

还没有评论,来说两句吧...